2025/07/06 14:59

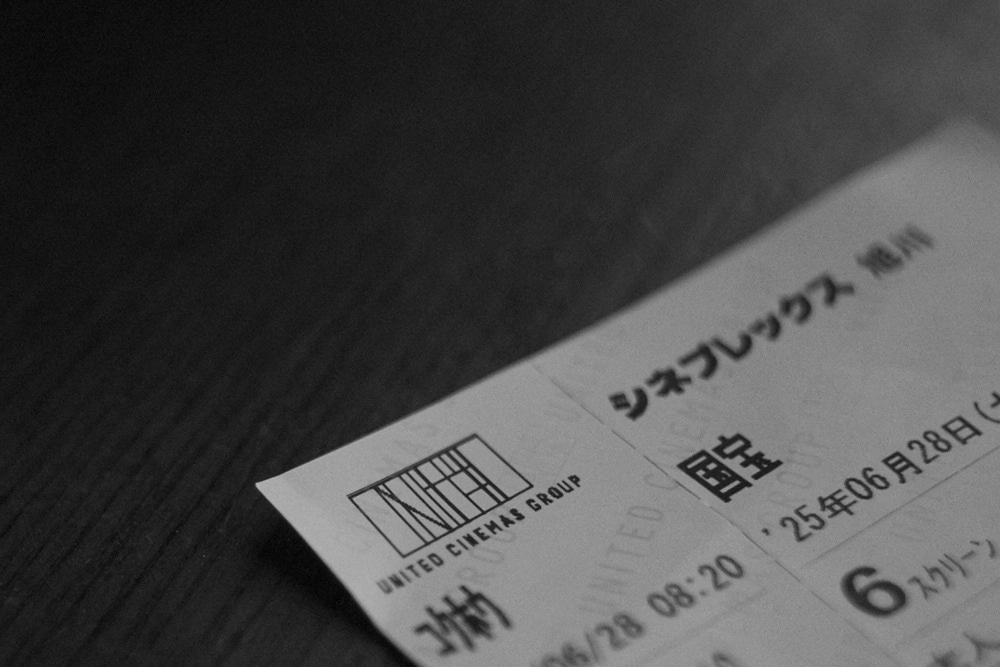

先日、話題の映画「国宝」を観てきました。

3時間の壮大な映像作品を観終わっての感想が「吉田修一さんらしいなぁ、すごいなぁ」では、映像化に関わった方々に失礼でしょうか?

原作者、吉田修一さんの印象は、私の中ではなぜか「量子力学」です。「???」ですよね。

量子力学のイメージって何かといいますと、「一義的に定まらない」とか「Aという側面とBという側面が同時に存在する」といったところでしょうか。

「悪人」でも「元職員」でも物事の境界は極めて曖昧。そういった世界を描くのが得意(好き)なのではと感じています。

そんな吉田修一さんが役者(歌舞伎)の世界を書く。あぁなるほどと思いました。

役者さんって、自分なのか役なのか、その境界が危うい仕事なのかと思います。北島マヤを引き合いに出すまでもなく。

そういう世界に惹かれて、3年も歌舞伎の裏方として在りつつ書き上げたのではないかと感じました。

「女形」を主体としたことも、世界の不確実性に拍車をかけます。

映画の第一印象が「原作者について」だったことは、実は良いことなのではないでしょうか。

時系列に素直な展開と相まって、物語そのものに没入できたということかと思います。無論、役者さんの演技に違和感が有ってはそういう訳にもいきませんから、素晴らしい演技だったということだと思います。

この点についてはちょっと不思議な体験をさせてもらいました。吉沢亮さんと横浜流星さんが歌舞伎の女形を演じる訳ですが、まず役者さん関係なく、歌舞伎それ自体に感動します。その後、メタ的視点で役者さん(吉沢さん横浜さん)の演技に感動します。一つの場面で二度、感動してしまう不思議。同じ劇中劇の入れ子構造を持つ「カメラを止めるな!」ではなかったことです(これはこれで最高ですけどね)。あ、「ガラスの仮面」ではあったかもしれない…

ぜひ劇場でご体験を。

物語は当たり前ですが上手です。

歌舞伎における「血」と「芸」のせめぎあい。「お前の血が欲しい」と切望する喜久雄。

香川照之が46歳で歌舞伎の世界に入ってしまうくらいですから、血が濃い世界なのでしょう。

最終盤、幾多の屍を乗り越えて頂点に登り詰めた喜久雄が見た景色は、喜久雄の父親が見た景色と同じでした。

演目は「鷺娘」。鷺が町娘となり、そしてまた鷺に戻ってしまう悲しいお話(らしい)。

自分は鷺で、人間にはなれない。でもそれで良いんだと、喜久雄は初めて自分の血を肯定できたのでしょう。

3時間ですから。トイレ、水分しっかり準備の上、ご観覧くださいませ。